आज का डिजिटल युग, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और शक्तिशाली प्रोसेसर हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, एक लंबी तकनीकी यात्रा का परिणाम है। यह यात्रा 20वीं सदी के प्रारंभ में वैक्यूम ट्यूब से शुरू हुई थी, जो उस समय के कंप्यूटरों का आधार थे। समय के साथ, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक ड्रम, पंच कार्ड, और मैग्नेटिक कोर मेमोरी जैसे नवाचारों ने कंप्यूटिंग की दुनिया को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। इन प्रारंभिक तकनीकों ने आधुनिक प्रोसेसर और AI-संचालित सिस्टम की नींव रखी, जो आज जटिल गणनाओं से लेकर स्वचालित निर्णय लेने तक सब कुछ संभव बनाते हैं। इस लेख में, हम इन आश्चर्यजनक कंप्यूटिंग तकनीक के के बारे में जानेंगे ।

📚 विषय सूची (Table of Contents)

- वैक्यूम ट्यूब (Vacuum Tube)

- ट्रांजिस्टर (Transistor)

- इंटीग्रेटेड सर्किट (Integrated Circuit - IC)

- माइक्रोप्रोसेसर (Microprocessor)

- पंच कार्ड (Punch Card)

- मैग्नेटिक ड्रम (Magnetic Drum)

- मैग्नेटिक कोर मेमोरी (Magnetic Core Memory)

- आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence - AI)

- विषय से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्न (FAQs)

- 🎥 विषय से संबंधित वीडियो देखें

वैक्यूम ट्यूब (Vacuum Tube)

वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो विद्युत संकेतों को नियंत्रित करने, बढ़ाने (Amplify) और स्विच करने के लिए उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन और कंप्यूटरों में किया जाता था। हालांकि, ट्रांजिस्टर के आने के बाद वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग सीमित हो गया, लेकिन आज भी कुछ विशिष्ट अनुप्रयोगों में इनका प्रयोग किया जाता है।

वैक्यूम ट्यूब का इतिहास एवं विकास

वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग (John Ambrose Fleming) ने किया था, जिन्होंने पहली डायोड ट्यूब विकसित की। 1906 में, ली डी फॉरेस्ट (Lee De Forest) ने ट्रायोड का आविष्कार किया, जो सिग्नल को तेज़ करने में सक्षम था। 1920 से 1950 के दशक के बीच, इनका व्यापक उपयोग रेडियो, टेलीविजन और पहले पीढ़ी के कंप्यूटरों (जैसे ENIAC) में हुआ।

वैक्यूम ट्यूब की संरचना एवं कार्यप्रणाली

एक वैक्यूम ट्यूब ज्यादातर कांच या धातु के खोल से बनती है, जिसमें अंदर निर्वात (vacuum) होता है। यह निम्नलिखित घटकों से मिलकर बनी होती है:

- कैथोड (Cathode) – इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है।

- एनोड (Anode) – इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है।

- ग्रिड (Grid) – इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करता है (ट्रायोड और अधिक जटिल ट्यूबों में)।

वैक्यूम ट्यूब की विशेषताएँ

- उच्च वोल्टेज सहनशीलता – उच्च वोल्टेज पर भी काम कर सकती है।

- शक्तिशाली प्रवर्धन – यह सिग्नल को शक्तिशाली और मज़बूत करने का काम करती है।

- रेडियोधर्मी प्रभावों से सुरक्षित – न्यूक्लियर रेडिएशन के प्रभाव में भी कार्य कर सकती है।

वैक्यूम ट्यूब की सीमाएँ

- बड़ा आकार और भारी वजन – ट्रांजिस्टर की तुलना में बड़ी और भारी होती थी।

- अधिक ऊर्जा खपत – अधिक गर्मी उत्पन्न करती थी और ज्यादा बिजली की जरूरत होती थी।

- सीमित जीवनकाल – समय के साथ कैथोड के जलने के कारण इसकी कार्यक्षमता कम हो जाती थी, जिससे यह धीरे-धीरे खराब हो जाती थी।

- धीमी कार्य गति – ट्रांजिस्टर की तुलना में धीमी थी।

ट्रांजिस्टर (Transistor)

ट्रांजिस्टर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो सिग्नल को बढ़ाने (Amplify) और स्विच (Switch) करने का काम करता है। यह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य हिस्सा है और इसे रेडियो, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है।

ट्रांजिस्टर का इतिहास एवं विकास

ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में बेल लैब्स (Bell Labs) में जॉन बार्डीन (John Bardeen), विलियम शॉक्ली (William Shockley), और वॉल्टर ब्रैटेन (Walter Brattain) ने किया।

- 1947 में पहला पॉइंट-कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर (Point-Contact Transistor) विकसित किया गया।

- 1950 में विलियम शॉक्ली ने जंक्शन ट्रांजिस्टर (Junction Transistor) का आविष्कार किया, जिससे ट्रांजिस्टर की विश्वसनीयता बढ़ी।

- 1954 में पहला सिलिकॉन ट्रांजिस्टर (Silicon Transistor) बना, जिसने ट्रांजिस्टर को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सक्षम बनाया।

- 1960 के दशक में MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) विकसित हुआ, जिसने डिजिटल क्रांति की नींव रखी।

ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली

ट्रांजिस्टर तीन मुख्य टर्मिनल से मिलकर बना होता है:

- एमिटर (Emitter): इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने का कार्य करता है।

- बेस (Base): प्रवाह को नियंत्रित करता है।

- कलेक्टर (Collector): इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है।

ट्रांजिस्टर की विशेषताएँ

- छोटा आकार – यह वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत छोटा होता है।

- तेज गति – ट्रांजिस्टर बहुत तेजी से काम करता है और तुरंत ऑन/ऑफ हो सकता है।

- ऊर्जा दक्षता – यह कम बिजली खर्च करता है, जिससे इसे पोर्टेबल डिवाइस में आसानी से इस्तेमाल किया जाता है।

- लंबी उम्र और विश्वसनीयता – यह टिकाऊ होता है और लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के काम करता है।

ट्रांजिस्टर की सीमाएँ

- गर्मी उत्पादन – लगातार उपयोग से यह गर्म हो सकता है, जिससे ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है।

- जटिल निर्माण – इसे बनाना कठिन और महंगा हो सकता है।

- संवेदनशीलता – अधिक वोल्टेज या तापमान परिवर्तन से यह जल्दी खराब हो सकता है।

इंटीग्रेटेड सर्किट (Integrated Circuit - IC)

इंटीग्रेटेड सर्किट (IC), जिसे आमतौर पर चिप भी कहा जाता है, एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सिलिकॉन जैसे अर्धचालक पदार्थ पर बनाया जाता है। इसमें ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, और कैपेसिटर जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक घटक एक साथ एकीकृत होते हैं।

इंटीग्रेटेड सर्किट का इतिहास एवं विकास

IC (इंटीग्रेटेड सर्किट) की शुरुआत 1958 में हुई। जैक किल्बी (Jack Kilby) ने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में पहली IC बनाई, जिसके लिए उन्हें 2000 में नोबेल पुरस्कार मिला। रॉबर्ट नॉयस (Robert Noyce) ने भी इसी समय फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में एक अलग तकनीक से IC विकसित की और बाद में इंटेल के सह-संस्थापक बने।

जैक किल्बी (Jack Kilby) और रॉबर्ट नॉयस (Robert Noyce) दोनों को IC का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन उनकी तकनीक अलग थी:

- जैक किल्बी की IC जर्मेनियम से बनी थी और बाहरी तारों की जरूरत थी।

- रॉबर्ट नॉयस ने सिलिकॉन और प्लानर प्रक्रिया का उपयोग किया, जिससे उत्पादन आसान हो गया।

इंटीग्रेटेड सर्किट की कार्यप्रणाली

IC एक सिलिकॉन वेफर पर बनाई जाती है, जहाँ फोटोलिथोग्राफी जैसी तकनीकों से छोटे-छोटे इलेक्ट्रॉनिक घटकों को जमा किया जाता है। यह सर्किट बिजली के संकेतों को नियंत्रित करती है, डेटा प्रोसेस करती है, और विभिन्न कार्यों को पूरा करती है। उदाहरण के लिए, एक माइक्रोप्रोसेसर (जो खुद एक IC है) गणना करता है, जबकि एक मेमोरी चिप डेटा स्टोर करती है। यह सब इतने छोटे पैमाने पर होता है कि इसे नंगी आँखों से देखना मुश्किल है।

इंटीग्रेटेड सर्किट की विशेषताएँ

- छोटा आकार: एक छोटी सी चिप में हजारों से लेकर अरबों इलेक्ट्रॉनिक घटक समा सकते हैं, जिससे बड़े सर्किट की जरूरत खत्म हो जाती है।

- उच्च गति: घटकों के बीच की दूरी बहुत कम होने के कारण सिग्नल तेजी से ट्रैवल करते हैं, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है।

- ऊर्जा दक्षता: पारंपरिक सर्किट की तुलना में IC बहुत कम ऊर्जा खपत करती है, जिससे डिवाइस अधिक समय तक काम कर सकते हैं।

- विश्वसनीयता: कम कनेक्शन और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होने के कारण खराबी की संभावना कम होती है, जिससे यह लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करती है।

इंटीग्रटेड सर्किट (IC) की सीमाएँ

- निर्माण जटिलता: IC का निर्माण एक अत्यधिक सटीक और महंगी प्रक्रिया है, जिसमें उन्नत तकनीकों की जरूरत होती है।

- गर्मी: छोटे आकार में अधिक घटकों के कार्य करने से यह तेज़ी से गर्म हो सकती है, जिससे कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता बढ़ जाती है।

- सीमित मरम्मत: यदि कोई IC खराब हो जाती है, तो इसे ठीक करना लगभग असंभव होता है—अधिकतर मामलों में इसे बदलना ही एकमात्र विकल्प होता है।

- स्केलिंग की सीमा: जैसे-जैसे ट्रांजिस्टर का आकार छोटा हो रहा है, भौतिक और तकनीकी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, जिससे आगे के सुधार मुश्किल हो रहे हैं।

माइक्रोप्रोसेसर (Microprocessor)

माइक्रोप्रोसेसर एक छोटा लेकिन शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक चिप है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट (Integrated Circuit) है, जो डेटा को प्रोसेस करने, गणना करने और निर्देशों को execution करने का काम करता है।

माइक्रोप्रोसेसर का इतिहास एवं विकास

माइक्रोप्रोसेसर की शुरुआत 1971 में हुई, जब Intel ने पहला व्यावसायिक माइक्रोप्रोसेसर Intel 4004 लॉन्च किया। इसे टेड हॉफ (Ted Hoff), फेडेरिको फैगिन (Federico Faggin), और स्टेनली मेजर (Stanley Mazor) ने डिज़ाइन किया था।

- Intel 4004 एक 4-बिट प्रोसेसर था, जिसमें 2,300 ट्रांजिस्टर थे और यह 740 kHz की स्पीड से चलता था।

- 1974 में Intel 8080 आया, जिसने व्यक्तिगत कंप्यूटर (PC) क्रांति की शुरुआत की।

समय के साथ, माइक्रोप्रोसेसर तकनीक में तेजी से सुधार हुआ—8-बिट, 16-बिट, 32-बिट, और अब 64-बिट प्रोसेसर विकसित हो चुके हैं। आज के आधुनिक माइक्रोप्रोसेसर, जैसे Intel Core i9 और AMD Ryzen, 64-बिट आर्किटेक्चर पर चलते हैं। ये अरबों ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं और 3-4 GHz या उससे अधिक की गति प्रदान करते हैं। आज, ये प्रोसेसर स्मार्टफोन, लैपटॉप, सर्वर और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में इस्तेमाल हो रहे हैं।

माइक्रोप्रोसेसर की कार्यप्रणाली

माइक्रोप्रोसेसर मुख्य रूप से तीन चरणों में कार्य करता है:

- फेच (Fetch): यह मेमोरी से निर्देश (Instruction) को लाता है।

- डिकोड (Decode): यह समझता है कि उस निर्देश का अर्थ क्या है और उसे कैसे पूरा करना है।

- एक्सीक्यूट (Execute): निर्देश को क्रियान्वित करता है, जैसे गणना करना, डेटा ट्रांसफर करना, या कोई अन्य ऑपरेशन पूरा करना।

यह पूरा प्रोसेस CPU (Central Processing Unit) के विभिन्न घटकों—ALU (Arithmetic Logic Unit), रजिस्टर (Registers), और कंट्रोल यूनिट (Control Unit)—के सहयोग से होता है।

माइक्रोप्रोसेसर की प्रमुख विशेषताएँ

- छोटा आकार: पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम एक छोटी सी चिप में समा जाता है, जिससे कंप्यूटर और अन्य डिवाइस कॉम्पैक्ट बनते हैं।

- तेज गति: आधुनिक माइक्रोप्रोसेसर गीगाहर्ट्ज़ (GHz) की स्पीड पर काम करते हैं, जिससे डेटा प्रोसेसिंग बेहद तेज़ हो जाती है।

- कम ऊर्जा खपत: पुराने सिस्टम की तुलना में ये प्रोसेसर अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं, जिससे बैटरी बैकअप बेहतर मिलता है।

- बहुमुखी: एक ही चिप कई तरह के कार्य कर सकती है, जैसे गणना, डेटा प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स हैंडलिंग और मशीन लर्निंग।

माइक्रोप्रोसेसर की सीमाएँ

- गर्मी: तेज़ गति से काम करने के कारण माइक्रोप्रोसेसर अधिक गर्म हो सकता है, जिसके लिए कूलिंग सिस्टम (हीट सिंक, फैन या लिक्विड कूलिंग) की जरूरत होती है।

- लागत: आधुनिक और उच्च-प्रदर्शन वाले प्रोसेसर का निर्माण बहुत महंगा होता है, जिससे उन्नत तकनीक सभी के लिए सुलभ नहीं हो पाती।

- सीमित स्केलिंग: ट्रांजिस्टर का आकार लगातार छोटा किया जा रहा है, लेकिन भौतिक और तकनीकी बाधाएँ (जैसे हीटिंग और क्वांटम प्रभाव) अब चुनौती बन रही हैं।

- सॉफ्टवेयर निर्भरता: माइक्रोप्रोसेसर का सही प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर चलने वाला सॉफ्टवेयर कितनी अच्छी तरह अनुकूलित (optimized) है।

पंच कार्ड (Punch Card)

पंच कार्ड, जिसे छिद्रित कार्ड (Perforated Card) भी कहा जाता है, एक साधारण लेकिन क्रांतिकारी डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग तकनीक थी। यह कागज या कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा होता था, जिसमें छेद (पंच) करके जानकारी को कोड किया जाता था।

पंच कार्ड का इतिहास एवं विकास

पंच कार्ड की शुरुआत 18वीं सदी में हुई, जब फ्रांसीसी आविष्कारक जोसेफ मैरी जैक्वार्ड (Joseph Marie Jacquard) ने 1801 में इसे जैक्वार्ड लूम (Jacquard Loom) के लिए इस्तेमाल किया। इसने कपड़ा बुनाई को स्वचालित किया। लेकिन इसका असली कंप्यूटिंग में उपयोग 19वीं सदी में हुआ, जब हरमन होलेरिथ (Herman Hollerith) ने 1890 में अमेरिकी जनगणना के लिए पंच कार्ड सिस्टम विकसित किया। होलेरिथ की कंपनी बाद में IBM बन गई, और पंच कार्ड 20वीं सदी में डेटा प्रोसेसिंग का पर्याय बन गया।

पंच कार्ड की कार्यप्रणाली

पंच कार्ड में छेदों की स्थिति और पैटर्न से डेटा को दर्शाया जाता था। एक कार्ड में आमतौर पर 80 कॉलम और 12 पंक्तियाँ होती थीं, और हर कॉलम में विशिष्ट छेद एक अक्षर, संख्या या कमांड को कोड करते थे। इसे मशीनें (जैसे टैबुलेटिंग मशीन) पढ़ती थीं, जो छेदों को पहचानकर डेटा को प्रोसेस करती थीं। हाथ से या मशीन से छेद किए जाते थे, और हर कार्ड एक रिकॉर्ड का प्रतिनिधित्व करता था—जैसे किसी व्यक्ति का नाम या लेनदेन।

पंच कार्ड की प्रमुख विशेषताएँ

- सरलता: इसे बनाना और समझना आसान था, जिससे यह शुरुआती कंप्यूटिंग में लोकप्रिय हुआ।

- मैनुअल और मशीन उपयोग: यह इंसानों और मशीनों के बीच की कड़ी था—डेटा को पहले इंसान पंच करते थे, फिर मशीन उसे पढ़ती थी।

- पुनः उपयोग: कुछ कार्डों को मिटाकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे लागत बचती थी।

- डेटा कोडिंग: कार्ड पर छेदों का पैटर्न जटिल जानकारी को सहेजने और संसाधित करने में मदद करता था।

पंच कार्ड की सीमाएँ

- सीमित क्षमता: एक पंच कार्ड में बहुत कम डेटा (लगभग 80 अक्षर) स्टोर किया जा सकता था, जो आधुनिक मानकों के हिसाब से बेहद कम है।

- नाजुक: कागज से बने होने के कारण यह आसानी से फट सकता था या खराब हो सकता था।

- धीमा प्रोसेस: डेटा प्रोसेसिंग के लिए कार्ड्स को एक-एक करके मशीन में डालना पड़ता था, जिससे पूरी प्रक्रिया काफी धीमी हो जाती थी।

- त्रुटि की संभावना: यदि किसी कार्ड में गलत छेद पंच हो जाता, तो पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती थी और डेटा सुधारना मुश्किल हो जाता था।

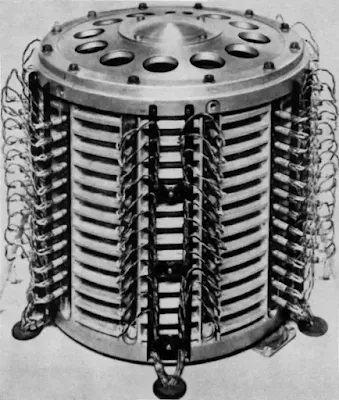

मैग्नेटिक ड्रम (Magnetic Drum)

मैग्नेटिक ड्रम एक शुरुआती कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस था, जिसे 1940 और 1950 के दशक में डेटा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह एक बेलनाकार (सिलेंडर) धातु का ढोल होता था, जिसकी सतह पर चुंबकीय सामग्री की परत चढ़ी होती थी। यह डेटा को चुंबकीय रूप में स्टोर करता था और कंप्यूटरों की मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में काम करता था।

मैग्नेटिक ड्रम का इतिहास एवं विकास

मैग्नेटिक ड्रम का आविष्कार 1932 में ऑस्ट्रियाई इंजीनियर गुस्ताव तौशेक (Gustav Tauschek) ने किया था, जिन्होंने इसे डेटा स्टोरेज के लिए एक नए तरीके के रूप में पेटेंट कराया। हालांकि, इसका व्यापक उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ, जब कंप्यूटरों की जरूरत बढ़ी। 1950 के दशक में यह IBM और UNIVAC जैसे शुरुआती कंप्यूटरों का प्रमुख हिस्सा बन गया। यह उस समय की पंच कार्ड और वैक्यूम ट्यूब तकनीकों से आगे की कड़ी था, जिसने डेटा स्टोरेज को तेज और विश्वसनीय बनाया।

मैग्नेटिक ड्रम की कार्यप्रणाली

मैग्नेटिक ड्रम एक घूमने वाला बेलन था, जिसकी सतह पर चुंबकीय कोटिंग होती थी। यह तेजी से घूमता था (लगभग 3,000 से 12,000 RPM), और इसके ऊपर रीड/राइट हेड्स लगे होते थे। ये हेड्स चुंबकीय पैटर्न को लिखते या पढ़ते थे, जो बाइनरी डेटा (0 और 1) के रूप में स्टोर होता था। ड्रम की गति और हेड्स की स्थिति के आधार पर डेटा तक पहुँचने में समय लगता था, जिसे लेटेंसी कहते हैं। यह आज की फ्लैश मेमोरी से धीमा था, लेकिन उस समय यह क्रांतिकारी था।

मैग्नेटिक ड्रम की विशेषताएँ

- क्षमता: यह कुछ किलोबाइट्स से लेकर कुछ मेगाबाइट्स तक डेटा स्टोर कर सकता था।

- गति: अपने समय के लिए तेज, लेकिन आज की तकनीक से बहुत धीमा।

- मैकेनिकल: घूमने वाला हिस्सा होने के कारण यह मजबूत लेकिन शोर करने वाला था।

- नॉन-वोलेटाइल: बिजली बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था।

मैग्नेटिक ड्रम की सीमाएँ

- आकार और वजन: यह बड़ा और भारी था, जिससे इसे ले जाना या लगाना मुश्किल था।

- धीमी गति: डेटा तक पहुँचने में देरी होती थी, क्योंकि हेड को सही जगह पर आने का इंतजार करना पड़ता था।

- शोर और रखरखाव: तेजी से घूमने और मैकेनिकल पार्ट्स के कारण यह शोर करता था और बार-बार रखरखाव माँगता था।

- सीमित क्षमता: आधुनिक स्टोरेज की तुलना में बहुत कम डेटा स्टोर कर पाता था।

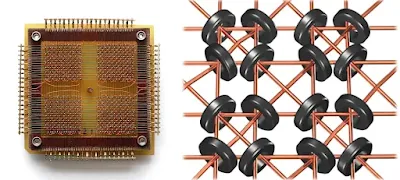

मैग्नेटिक कोर मेमोरी (Magnetic Core Memory)

मैग्नेटिक कोर मेमोरी 1950 से 1970 के दशक तक कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण नॉन-वोलेटाइल मेमोरी तकनीक थी। इसने डिजिटल डेटा स्टोरेज में क्रांतिकारी बदलाव लाया और कंप्यूटर को तेज़, विश्वसनीय और अधिक कुशल बनाने में अहम भूमिका निभाई।

मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इतिहास एवं विकास

इस तकनीक की आधारशिला 1949 में अन वांग (An Wang) और वेई-डी वू (Way-Ding Woo) ने रखी, जिन्होंने इसके लिए पेटेंट प्राप्त किया। हालांकि, इसे व्यावहारिक कंप्यूटर सिस्टम में लागू करने का श्रेय जे फोरेस्टर (Jay Forrester) को जाता है, जिन्होंने 1953 में MIT (Massachusetts Institute of Technology) में इसे विकसित किया। यह तकनीक IBM और NASA जैसे संगठनों के कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख भाग बनी।

मैग्नेटिक कोर मेमोरी की कार्यप्रणाली

मैग्नेटिक कोर मेमोरी में फेराइट (चुंबकीय पदार्थ) के छोटे छल्ले उपयोग किए जाते थे, जिन्हें तारों के जाल में व्यवस्थित किया जाता था। प्रत्येक कोर एक बिट (0 या 1) को स्टोर कर सकता था, और विद्युत धारा प्रवाहित करके इसकी चुंबकीय अवस्था बदली या पढ़ी जा सकती थी। डेटा पढ़ने और लिखने के लिए X-Y निर्देशांक विधि का उपयोग किया जाता था, जिससे यह मेमोरी उच्च विश्वसनीयता और स्थायित्व प्रदान करती थी।

मैग्नेटिक कोर मेमोरी की प्रमुख विशेषताएँ

- नॉन-वोलेटाइल: बिजली बंद होने के बाद भी डेटा संरक्षित रहता था।

- विश्वसनीयता: कोई मूविंग पार्ट्स न होने के कारण यह अत्यधिक टिकाऊ थी।

- तेज़ एक्सेस टाइम: उस समय की अन्य मेमोरी तकनीकों की तुलना में अधिक तेज़ थी।

मैग्नेटिक कोर मेमोरी की सीमाएँ

- उच्च उत्पादन लागत: निर्माण प्रक्रिया जटिल और महंगी थी।

- कम स्टोरेज क्षमता: आधुनिक सेमीकंडक्टर मेमोरी की तुलना में डेटा घनत्व कम था।

- भारी और बड़ी संरचना: भौतिक आकार में बड़ी होने के कारण छोटे उपकरणों में उपयोग कठिन था।

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence - AI)

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, जो मशीनों को मानव की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। यह तकनीक हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाने से लेकर जटिल समस्याओं को हल करने तक हर जगह अपनी छाप छोड़ रही है।

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस का इतिहास एवं विकास

AI की कहानी 1950 के दशक से शुरू होती है, जब ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने सवाल उठाया, क्या मशीनें सोच सकती हैं? उनके ट्यूरिंग टेस्ट ने इस क्षेत्र की नींव रखी। इसके बाद, 1956 में जॉन मकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को गढ़ा और डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिक रूप दिया, जिसके लिए उन्हें फादर ऑफ AI कहा जाता है। शुरुआती दौर में AI सीमित थी, लेकिन 21वीं सदी में डेटा की उपलब्धता, शक्तिशाली कंप्यूटर, और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों ने इसे नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया।

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस की कार्यप्रणाली

AI एल्गोरिदम और डेटा पर काम करती है। यह मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और न्यूरल नेटवर्क जैसे तरीकों से डेटा को विश्लेषण करती है, पैटर्न पहचानती है, और उस आधार पर निर्णय लेती है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने फोन पर Hey Siri कहते हैं, तो AI आपकी आवाज को समझता है और जवाब देता है। यह सब डेटा को प्रोसेस करने और सीखने की प्रक्रिया से संभव होता है।

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस की विशेषताएँ

- सीखने की क्षमता: AI अनुभव से सीख सकती है। जैसे कोई बच्चा खेलते-खेलते गलती करता है और फिर उसे सुधारता है, वैसे ही AI डेटा से सीखती है और अपने फैसले बेहतर बनाती है।

- स्वचालन: AI ऐसे काम जो बार-बार करने पड़ते हैं, उन्हें तेजी से और बिना रुके कर सकती है। यह इंसानों की तरह थकती नहीं।

- विश्लेषण: AI बहुत सारे डेटा को जल्दी समझकर सही नतीजे देती है, जो इंसानों के लिए मुश्किल होता है।

- अनुकूलन: समय के साथ AI अपने काम को और अच्छा करती है, क्योंकि यह नई चीजों को समझकर खुद को अपडेट करती है।

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस की सीमाएँ

- सीमित समझ: AI में इंसानों जैसी भावनाएँ या संवेदनाएँ नहीं होतीं। यह सिर्फ डेटा देखती है, दिल की बात नहीं समझती।

- डेटा पर निर्भरता: AI को काम करने के लिए ढेर सारा और सही डेटा चाहिए। अगर डेटा गलत या कम हो, तो इसके नतीजे भी गलत होंगे।

- महंगी: AI सिस्टम को बनाने, चलाने और ठीक करने में बहुत पैसा लगता है, जो हर किसी के लिए आसान नहीं।

- नैतिक मुद्दे: AI से नौकरियाँ कम हो सकती हैं, क्योंकि यह इंसानों की जगह ले सकती है। साथ ही, यह गोपनीयता (प्राइवेसी) को खतरे में डाल सकती है।